ZEH住宅とは

ZEH住宅とは?

光熱費を抑えて家の総コストを下げるZEHを解説

1そもそもZEHとは?

冒頭では、家づくりを始めると耳にする「ZEH(ゼッチ)」とは、どんな家なのか?という点について解説をしていきます。

ZEHとはネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略語で、一言で言えば「断熱性と省エネ性が一定以上の水準があり、住宅設備として使う年間のエネルギーを太陽光発電システムで帳消しにしてくれる家」です。

ZEHでは、① 断熱性能、② 省エネ性能、③ 太陽光発電の容量、この3つが主なポイントになります。 しかし、これでも少し難しい言葉が並んでいるため、わかりやすく1つずつ紐解いていきましょう。

1−1. 断熱性

まずZEHの1つ目のポイントは断熱性、すなわち家の保温性です。

例えば水筒でも魔法瓶とペットボトルでは、温かいお茶を入れたとしても、温度がぬるくなるスピードが全然違いますよね。

また、温かいお茶を魔法瓶とペットボトル両方に入れて、冬の寒い時期に外に置いていたらどうでしょう?

ペットボトルはすぐ冷たくなってしまいますが、魔法瓶の水筒は温かさが長く続きますよね。

これが住宅にも置き換えられるのが、家の断熱性です。

Step1ZEHは地域ごとに決まったUA値をクリアする

このUA値を一定以上のレベルにすることによって、ZEHの第一ステップをクリアすることになります。

具体的には三重県ではUA値:0.6W / ㎡・K 以下にすることが条件です。

この数値を見てもイメージはしにくいのですが、現在の省エネ法で努力義務となっている基準より約3割程度高い性能であると言えます(三重県での省エネ基準は0.87W / ㎡・K 以下)

1−2. 省エネ性

つづいて、上記の断熱性が基準を上回ったら、次は家で使う住宅設備機器の省エネ性がポイントになってきます。

いくら保温性が高くても、例えば家の中で効率の悪い冷暖房機器を使って、ムダにエネルギーを使ってしまっていては、省エネな家とは言えないですよね。

そこで、その家の断熱性を踏まえて、冷暖房機器・給湯機器・照明機器・換気機器といった家の基本的な設備のスペックを1つずつ入力して、最終的に1年間でどれぐらいのエネルギーを使うか?というものを算出します。

それが「一次エネルギー消費量」と言われるものです。

なお、一次エネルギーとは電気やガスなどの元になる資源エネルギーのことを指します。

家で使うエネルギーには、電気で動く機器もあればガスや灯油などで動く機器もありますので、それらの「単位」を同一にして計算するため、一次エネルギーという単位に変換して計算をしています。

Step2ZEHは一次エネルギー消費量を20%以上削減する

ZEHでは、この一次エネルギー消費量が基準から2割以上低い家であることが2つ目の基本条件になっています。

これを分かりやすく言い換えると、仮に三重県で120㎡の家を建てる場合、基準となるエネルギー量が80,000MJ(メガジュール)と出てきたとします。

この基準(基準一次エネルギー量)は、住む場所、家の大きさや採用する冷暖房機器などによっても基準数値が変わってきますので、一概にこれが基準!という数値はありません。

当然、同じ三重県に建てても大きい家と小さい家では、年間に使う冷暖房費などが違ってきますよね。

このように基準自体も変動しますが、仮に基準となるエネルギー量が80,000MJであった場合、新しく建てようとしている家はその20%以下、64,000MJ以下であればZEH基準をクリアします。

こういった計算も、エアコンや給湯器などの能力値を1つずつ入力して、最終的に設計する家全体がどれぐらい省エネなのか?をみている、ということです。

1−3. エネルギーを作る

ZEHのポイントの3つ目は、太陽光発電システムなどでエネルギーを創り出してくれることです。

1つ目の断熱性、2つ目の省エネをクリアしてきて、一般的な家に比べてエネルギーをムダに使わなくても快適にすごせる家になっていますが、さらに年間で使うエネルギーを”実質的にゼロ”にすることでZEH、すなわちゼロエネルギーが完成します。

ZEHの略語は、”ネット”・ゼロ・エネルギー・ハウスとお伝えしましたが、このネットは実質という意味です。

太陽光発電システムが屋根に付いていても、発電するのは昼だけで夜は電力会社から電気を買ってきたりしますよね。

昨今は蓄電池も普及してきましたが、蓄電池があったとしても、完全なオフグリッド(電力網から完全に独立している状態)は現実的ではありません。

そのため、電力会社などから電気を買ってきたり、灯油やガスなども併用しながら実際の生活をしていると、本当のゼロエネルギーは不可能です。

そのため、「年間で使うエネルギー」より「創り出すエネルギー」の方が多ければ、実質的にゼロということにしましょう、というのがZEHのポイント3つ目です。

Step3太陽光発電システムは概ね5kW程度でOK

ここで、実際にどれぐらいの太陽光発電システムを搭載すれば、実質ゼロになるの?という部分については、概ね5kWとなります。(約35坪程度の一般的な家の場合)

その家の様々な条件にもよりますので、これも決まった容量があるわけではなく、その家の断熱性や使われる設備機器の能力、間取りなどによって必要な太陽光発電システムの容量が決まってきます。

なお、ZEHで計算するエネルギーには、冷蔵庫やテレビなどで使うエネルギーは含まれていないことや、ZEHは住宅設備機器で使うエネルギーを実質的にゼロにする計算のため、年間を通じて光熱費が必ずしもゼロになるわけではない点は注意点です。

2ZEHのメリットについて

それでは、このZEHは結局なにがいいのか?について紹介していきます。

2−1. エネルギー使用量を削減し光熱費が安く

断熱性、省エネが高い家のため、普通に生活をしていてもエネルギーをムダに使わずに生活ができます。

ZEHは保温性が高いため、少ないエネルギーでしっかり冷暖房ができ、さらに使っている設備機器もエコなタイプの機器なので、無理なくエコに貢献できる点も嬉しいポイントです。

さらに最終的には光熱費に反映されるため、一般的な家での生活に比べて光熱費を抑えることにつながります。

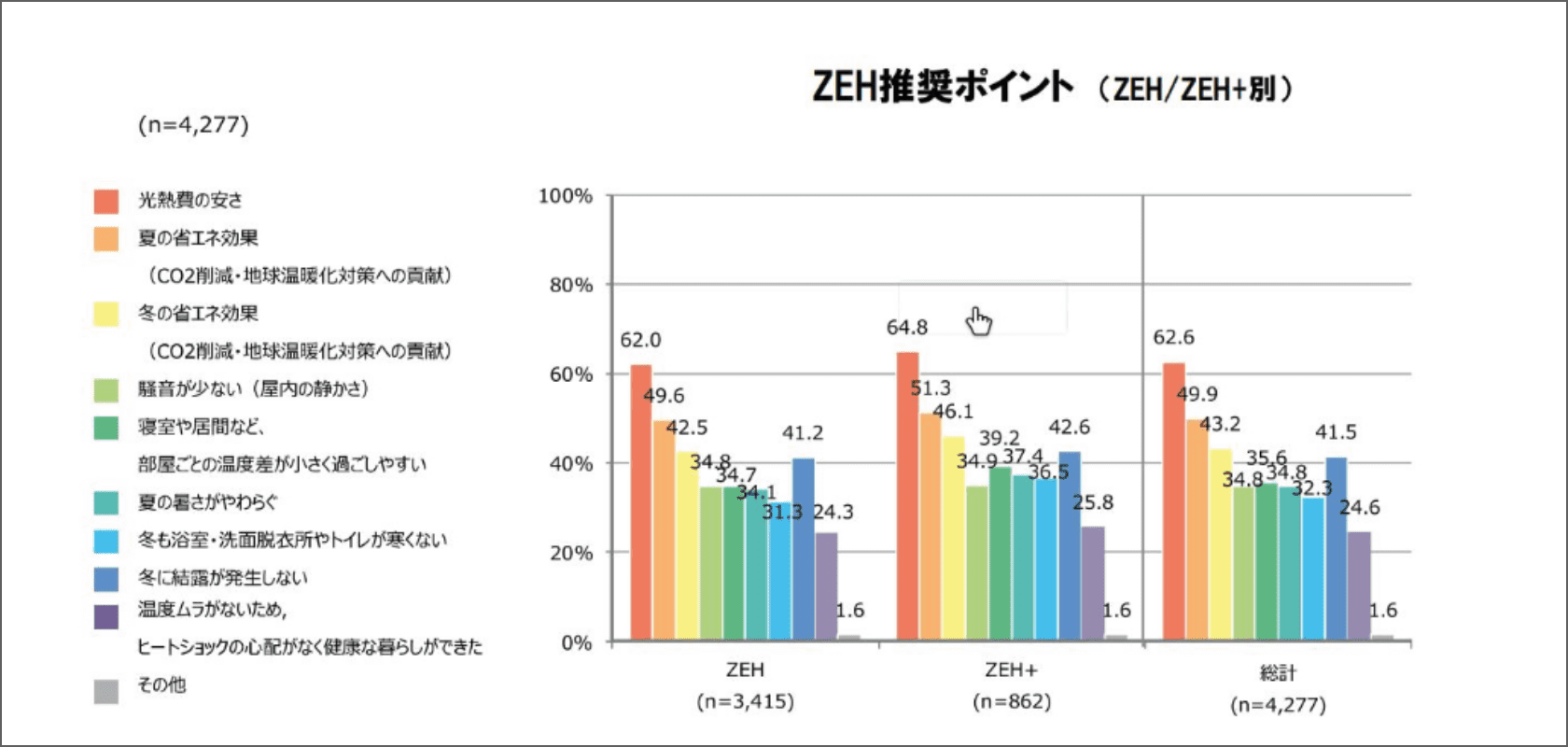

実際にZEHを建築された方に向けて経済産業省がとったアンケートでは、光熱費の安さが一番の魅力と回答されています。

これからの家づくりはガソリン車とハイブリッドカーを検討するときのように、イニシャルである住宅ローンだけでなく、ランニングコストである家の光熱費も含めて検討する時代になってきています。

2−2. 高気密高断熱で快適に

2つ目のメリットは、家の中の快適性です。

保温性が高いことは、冷暖房の効きがよいことにつながります。

実際にZEHを建築された方へのアンケートを経済産業省がとったアンケートでは、夏も冬も9割近くの方がその冷暖房の効きの良さに概ね満足と回答されています。

また、ZEHレベルの断熱性になってくると、一般的な家でありがちな廊下・玄関・お風呂が寒いといった不快感(温度差)も少なくなります。

この温度差が少ないことは、健康的に暮らせる寿命を長くするとも言われており、ヒートショック(温度差による血圧変動が引き起こす心筋梗塞など)や各種疾患のリスクを軽減する研究結果もあります。

昔の家は30年で建て替えないといけないような性能でしたが、昨今の家は人間と同じように長寿命化が進んでいることから、将来的な資産として考える場合もZEHにはメリットが大きいでしょう。

2−3. 太陽光発電システムで光熱費がお得に

メリットの3つ目は、太陽光発電システムの恩恵を受けられることです。

太陽光発電は売電単価が下がって元が取れない、という噂を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。

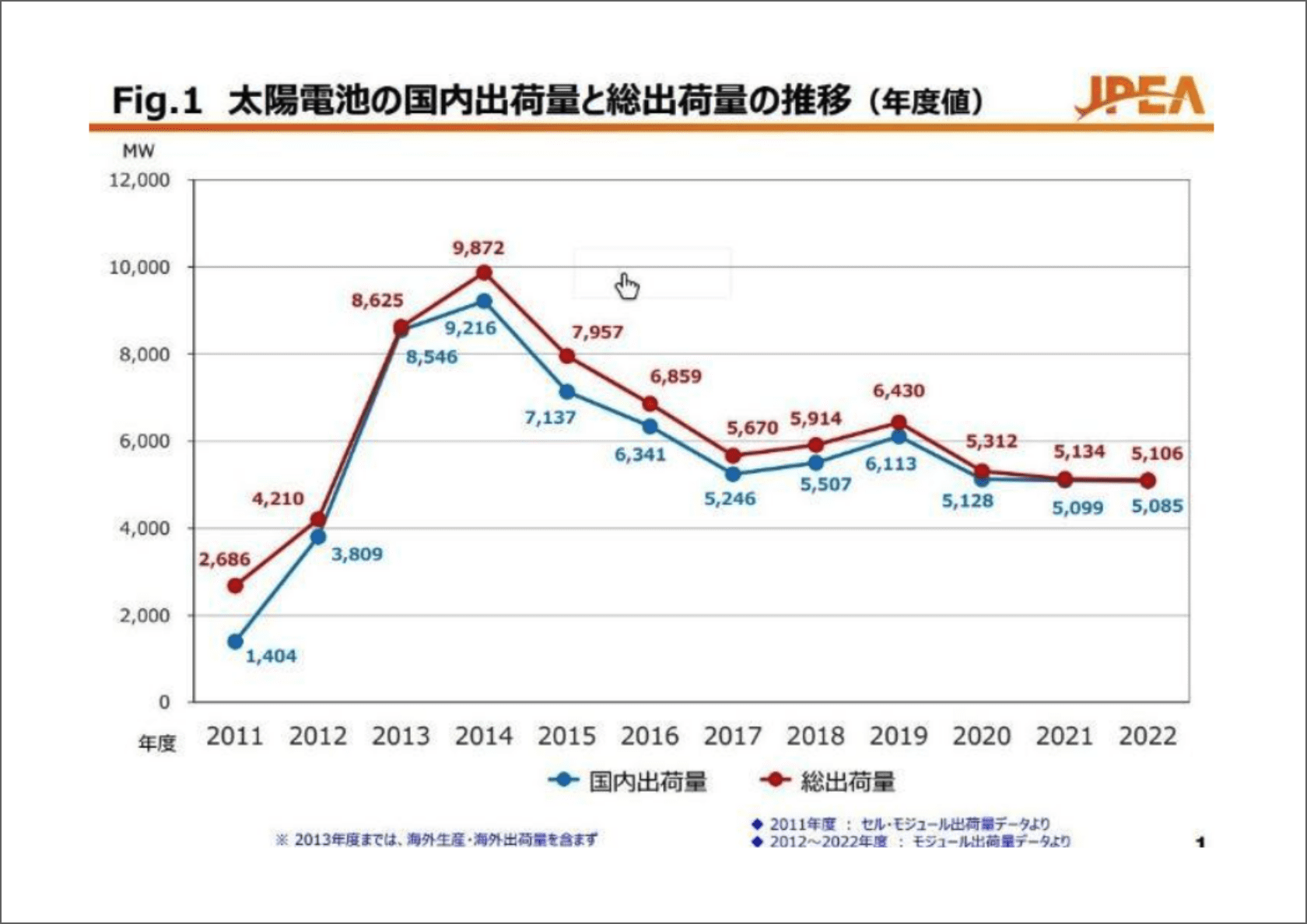

しかし、それは正しい知識がないままに伝わっている可能性が高く、太陽光発電システムは光熱費が高騰している現在、注目は益々あがっており年間出荷量も下がってはいません。

太陽光発電のメリットは2つあり、1つが発電した電気を自給自足する自家消費と言われる効果です。

そして2つ目は、自給自足しても発電した電気が余れば、電力会社に売る売電です。

余った電気を売る単価は確かに昔に比べれば安くはなりましたが、一方で電力会社から買う電気の単価が上がっています。

太陽光発電は発電した電気をまず自分の家でリアルタイムに消費していきますが、太陽光発電で電気を賄っている場合は「電力会社から電気を買わずに生活」しています。

この自家消費の効果が昨今は大きくなっていますので、目に見えにくいこの自家消費の効果をカウントしないと、太陽光発電の本来の魅力が出てきません。

また、売電も安くなったとは言え、毎月副収入が入るのはありがたいポイントです。

3ZEHのデメリットについて

それでは、ZEHのデメリットもしっかり抑えていきましょう。

経済産業省の資料での妥協ポイントからもわかるとおり、費用面・仕様面でのデメリットがあります。

3−1. 建築コストが高くなる

まず1つ目のデメリットは、建築コストが一般住宅に比べて高くなります。

断熱材や窓サッシと言った断熱性に関わる部分で、一定以上のレベルの商品を採用していくため、スタンダードな商品で構成している家より当然建築コストは高くなります。

また、冷暖房設備や給湯器なども必要に応じてグレードアップしないと省エネ基準をクリアできない場合があるため、その分建築コストは高くなります。

しかし、太陽光発電の項目でも触れたように、建築コストだけではなく、ランニングコストに落とし込んだ時に実際本当に高いのか?はしっかり見極めましょう。

単純に建築コストが高いから、と言ってZEHではない一般的な性能の住宅にしてしまうと、住み始めてから余計高くなったということになりかねません。。

3−2. デザインや間取りが制限される可能性がある

省エネの基準である一次エネルギー消費量の計算の時、リビングの大きさなどが関係してきます。

そのため、ZEH補助金や長期優良住宅などの条件をクリアしようと思うと、例えば吹き抜けを設けていることで基準をオーバーする時があります。

また、窓を大きく設計していると、その分家から出ていく熱エネルギーが大きくなり、基準をオーバーする時があります。

ただし、ZEHであれば窓が大きく取れないか?吹き抜けを設計できないか?答えは「できます」。

結局は家全体の設計として、基準をクリアしていればよいので吹き抜けやリビングの大開口があったとしても、他の部分でカバーする設計を施せば問題になることは、実はほとんどありません。

ただ、能力値を他でカバーするために、コストは高くなる可能性が高いです。

例えば、より高い性能がある省エネ設備を導入したり、他の窓の大きさを小さくしたり、断熱材のグレードアップ、厚みを厚くしたりする、などの対策があります。

4補助金で建築コストを抑えて

ZEH住宅に住める

2023年時点では、ZEHは国や地方自治体から補助金が受けられます。

4−1. 補助金を受けられる条件

三重県の地域区分で、補助金を受けられる条件は、以下の通りです。

● 一次エネルギー消費量:基準より20%以上削減

● 太陽光発電の創エネが、設計一次エネルギー消費量(その他の設備除く)を上回る

大枠としては、この3点をクリアすることで補助金の要件もクリアします。

4−2. 補助金の種類

2023年夏時点では、国の補助金としては大きく2つあります。

● こどもエコ住宅支援事業:100万円 / 戸

いずれも断熱性、省エネ性は上記通りですが、こどもエコ住宅支援事業については、太陽光発電は任意となっています。

5まとめ

しかも、今なら誘導基準となる家を建てるからこそ、国や自治体から補助金が出ます。(国が標準化と定めてから、であればもしかしたら補助金もないかも知れません)

このチャンスを活かして、オトクに家づくりをしてみましょう。

ZEHが気になった方、詳しく光熱費のシュミレーションなどをしたい

という方は、ぜひサンクスホームにご相談ください。

家の断熱性能は、数値で表現することができます。

UA値(ゆーえーち)といって、U値という物質の熱の伝わりにくさ、すなわち家の外壁や屋根、床や基礎からどれだけ熱が逃げていくか?(入ってくるか?)のAVERAGE(平均)をとったものがUA値です。

このUA値は、数値が低いほど熱の伝導性が低いということになり、断熱性能(保温性)が高いということになります。